Les femmes à la tête de l’apprentissage – Aperçu de l’édition 2025 du Rapport sur l’égalité des genres

Restez à jour

Abonnez-vous à la lettre d’information Mondes de l’Éducation.

Restez à jour

Abonnez-vous à la lettre d’information Mondes de l’Éducation.

Merci de votre abonnement

Une erreur est intervenue

Bien que, dans le monde, la majorité du personnel enseignant soit des femmes, le Rapport sur l’égalité des genres du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2025, intitulé Les femmes à la tête de l’apprentissage, confirme que le « plafond de verre » empêche encore les femmes d’occuper des postes élevés dans l’éducation. Le rapport révèle également que lorsque les femmes sont à la barre, elles promeuvent souvent l’inclusion, éliminent les obstacles qui entravent principalement les filles, soutiennent le développement professionnel des personnels enseignants et encouragent la collaboration.

Les femmes sont majoritaires dans les écoles en tant qu’enseignantes, mais n’apparaissent pas dans les postes de direction

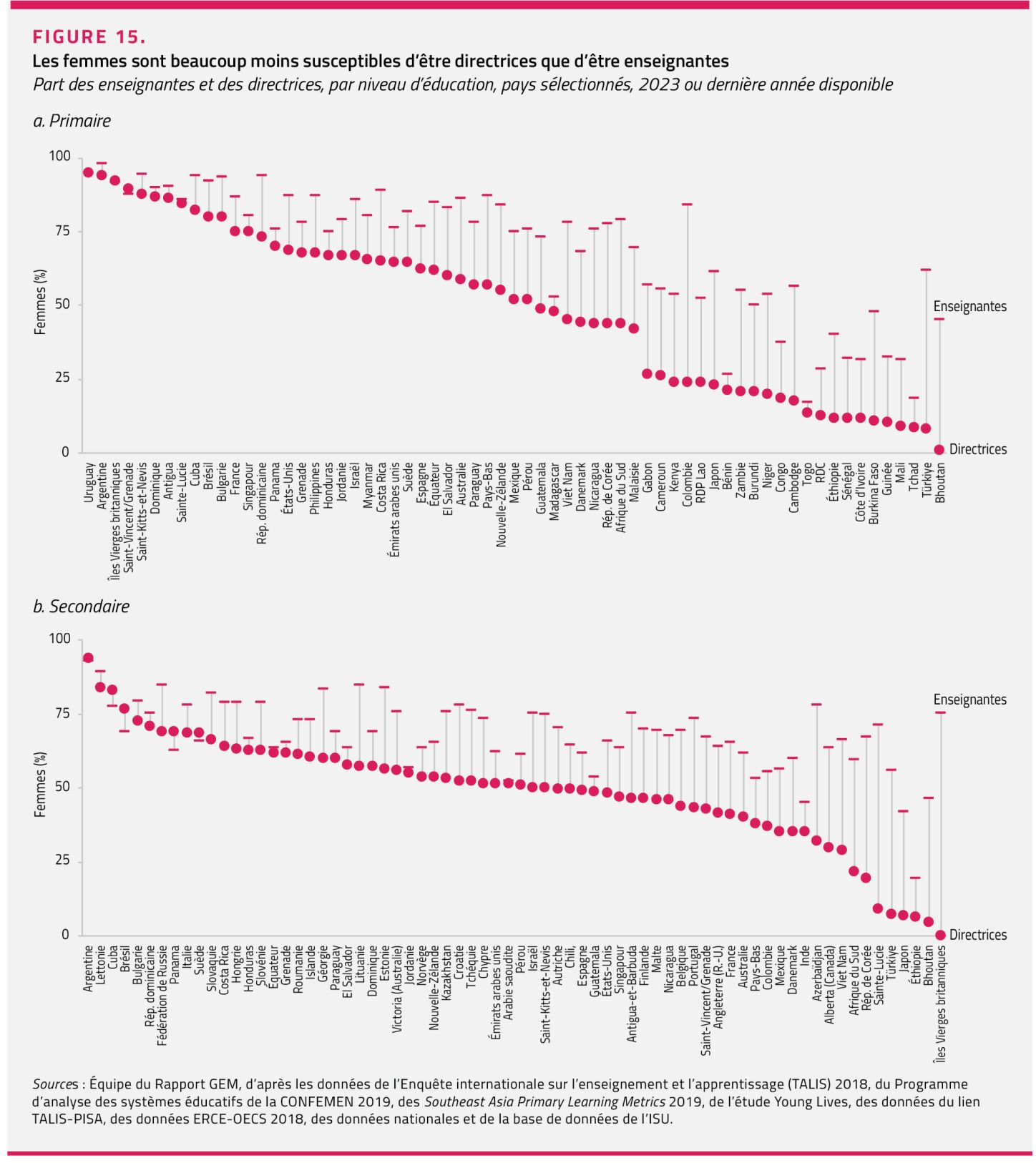

Dans le monde, les femmes représentent la majorité du personnel enseignant, en particulier dans les premières années scolaires. En 2023, 93 % du personnel enseignant de l’enseignement maternel, 68 % de celui de l’enseignement primaire et 52 % de celui du secondaire supérieur étaient des femmes. Cette situation offre un contraste clair avec ce que l’on observe dans les postes de direction.

Dans 70 pays pour lesquels les données sont disponibles, la proportion de cheffes d’établissement est inférieure à celle des enseignantes de 20 pour cent. Cet écart dépasse 30 points de pourcentage au Bhoutan, au Vietnam et en Afrique du Sud. Au Cambodge, à peine 18 pour cent des élèves fréquentent des écoles dirigées par des femmes, bien que la plupart des enseignants soient des enseignantes.

L’écart entre les sexes se creuse dans l’enseignement supérieur. Les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes dans les universités dans un grand nombre de pays ; pourtant elles occupent moins de 30 % des postes académiques les plus élevés dans le monde. Seuls 27 pour cent des 200 meilleures universités du monde ont une présidente ou une rectrice en 2025, soit à peine 2 pour cent de plus que l’année précédente. L’Inde, le Bangladesh et l’Arabie saoudite n’ont virtuellement aucune femme à la tête d’un établissement d’enseignement supérieur.

Même dans les régions à haut revenu, comme l’Europe et les États-Unis, les postes de direction sont davantage dévolus à des hommes, en ce qui concerne les présidents d’université, doyens, chefs de département, et ce en particulier dans les domaines de la science, de la technologie et des mathématiques (STEM). Aux États-Unis, par exemple, moins d’un président de faculté sur trois est une femme et seulement 10 pour cent des présidents de faculté de physique sont des femmes.

Les femmes à des postes de direction peuvent améliorer l’éducation et le progrès social

Le rapport sur l’égalité des genres du Rapport mondial de suivi 2025 met en évidence les liens avérés entre le leadership des femmes dans l’éducation et une participation communautaire plus forte ainsi qu’un effet positif en termes d’inclusion. En de nombreux endroits, les écoles dirigées par des femmes ont un style de leadership plus collaboratif, le moral du personnel est meilleur et les résultats scolaires des élèves sont supérieurs, en particulier chez les filles.

Les femmes leaders peuvent offrir une approche différente en ce qui concerne les défis que rencontrent les élèves marginalisé·es et contribuer à l’élaboration de politiques en matière de violence en milieu scolaire, à la sécurité des écoles et à des programmes scolaires inclusifs. En Éthiopie, le leadership des femmes au sein du ministère de l’Éducation a donné lieu à des réformes fondées sur l’équité, qui mettent en avant les filles des zones rurales et les matières STEM.

Les femmes leaders servent également de modèle puissant pour les élèves, en particulier les filles, en montrant que l’autorité n’est pas liée au genre.

Outre les résultats mesurables, une représentation équitable au sein des postes de direction est une question de droits. Laisser les femmes occuper des rôles de leadership affirme leur talent et confirme les principes de justice que l’éducation vise à promouvoir.

Les obstacles au leadership restent profonds et structurels

Les progrès sont au point mort dans différents domaines.

Des normes de genre persistantes continuent de définir le leadership comme quelque chose de « masculin », en le reliant à l’assertivité et à l’autorité, tout en classant les femmes comme des éducatrices plus adaptées à la salle de classe qu’à la gouvernance d’un établissement ou à la prise de décisions stratégique. Dans l’enseignement supérieur, la culture des institutions peut se révéler particulièrement résistante au changement.

Des préjugés latents entachent les procédures de promotion : des comités de sélection dominés par des hommes, des critères de sélection opaques et des pénalités en cas d’interruption de carrière laissent les femmes à la traîne, alors que la double charge du travail domestique non rémunéré réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à développer leurs qualifications et leur réseau.

Des cadres politiques restrictifs aggravent le problème. Au Pakistan, par exemple, les femmes ne peuvent se porter candidates au poste de chef d’établissement que dans des écoles pour filles ; en Érythrée et au Tchad, elles n’occupent, respectivement, que 6,5 et 5 pour cent des postes de chef·fe d’établissement, preuve manifeste de la manière dont les règles et la culture rendent ces postes inaccessibles.

Enfin, l’absence de données disponibles ventilées par genre rend difficiles le suivi des progrès et l’élaboration de politiques efficaces. Bien que des données sur le nombre d’enseignantes et d’enseignants soient souvent disponibles, les données relatives aux chef·fe·s d’établissement, aux doyen·nes et aux recteur·trices sont nettement moins complètes, en particulier dans les établissements privés ou ruraux.

Le rapport sur l’égalité des genres du Rapport mondial de suivi sur l’éducation, Les femmes à la tête de l’apprentissage, met en lumière plusieurs stratégies clés que les gouvernements, les systèmes éducatifs et les établissements d’enseignement devraient adopter pour promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les postes de direction et combler l’écart entre les genres. Ces stratégies sont notamment les suivantes :

Améliorer les données et la transparence. Publier des chiffres ventilés par genre concernant les chef·fe·s d’établissement, les doyen·nes et les recteur·trices.

Former et inspirer. Les mentorats, les bourses et des cours ciblés sur le leadership développent la confiance et peuvent contribuer à combler l’écart. Ces initiatives sont surtout importantes là où les femmes ne disposent pas de réseaux professionnels ou de possibilités d’avancement. Présenter des femmes leaders change les mentalités. Les campagnes dans les médias, les études de cas et des conférences contribuent à normaliser la présence des femmes dans les postes de direction.

Réformer les pratiques de recrutement et de promotion. Des pratiques de recrutement et de promotion transparentes et tenant compte du genre sont essentielles. Les établissements devraient revoir leurs procédures actuelles afin d’en éliminer les biais, se fixer des objectifs de diversité et former les comités à l’équité entre les genres. Les politiques relatives au travail flexible, au congé de maternité et à la garde des enfants aident les femmes à trouver un équilibre entre leur carrière et leur vie de famille sans gêner leur avancement de carrière.

S’engager en faveur du leadership des femmes à tous les niveaux. Un changement réel de la dynamique de genre au sein de la direction de l’éducation dépend principalement d’un engagement au sommet. Les ministères, les conseils d’administration et les conseils universitaires devraient accorder la priorité à un leadership au sein duquel la parité est respectée et faire preuve d’inclusion dans leurs nominations et leurs décisions.

#SheLeads : comment participer

- Contester publiquement les stéréotypes en utilisant le hashtag #SheLeads

- Célébrer les femmes leaders dans l’éducation à tous les niveaux – élèves, cheffes d’établissement, responsables au sein du système et responsables politiques

- Guider les filles plus jeunes qui aspirent à être des leaders

- Associer le Rapport mondial de suivi sur l’éducation aux discussions relatives au leadership afin de présenter des données factuelles sur les écarts et des solutions

Le contenu et les avis exprimés dans ce blog sont ceux de son auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Internationale de l’Education.