Japon : il y a urgence à agir pour alléger la charge de travail des enseignant·e·s et augmenter le financement de l’éducation

Le Syndicat des enseignant·e·s du Japon (Japan Teachers’ Union, JTU) a réuni diverses parties prenantes du secteur de l’éducation pour débattre des données préoccupantes recueillies par l’enquête TALIS 2024 en ce qui concerne les conditions de travail difficiles des enseignant·e·s (en particulier leur charge de travail), lesquelles contribuent à aggraver la pénurie de personnel éducatif au Japon.

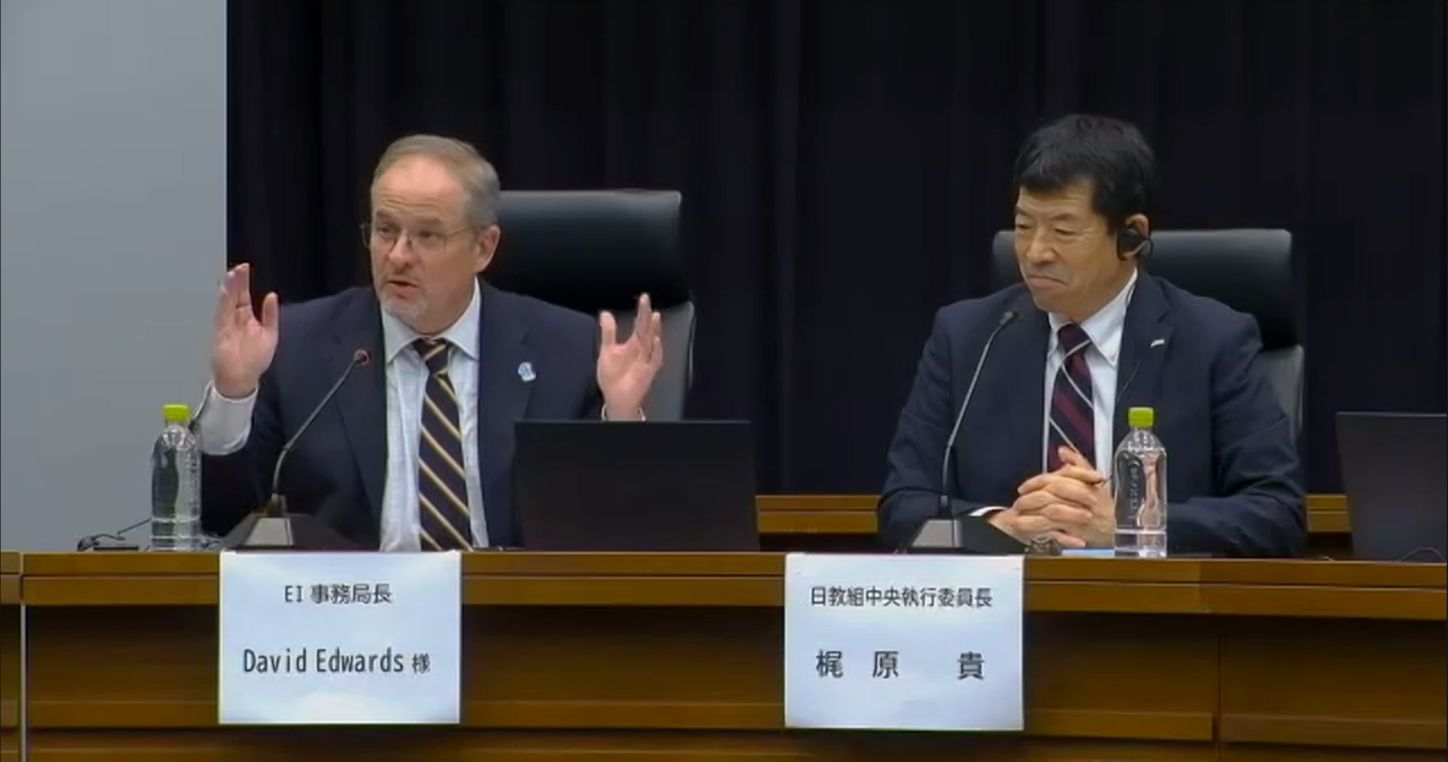

« TALIS montre que les enseignants et les enseignantes du Japon sont dans une situation critique du fait des heures excessives de travail fournies, du nombre d’élèves par classe, du découragement profond face aux réformes, du stress, du poids des tâches administratives et de bien d’autres facteurs. Au Japon, le personnel enseignant a besoin de davantage de temps, d’outils et de confiance afin d’être en mesure de transmettre son savoir aux enfants », a déclaré David Edwards, secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation, lors du Symposium international du JTU.

Une profession qui a atteint son point de rupture

En ouverture du Symposium international, qui se tenait le 7 novembre dans le bâtiment de la Diète du Japon, Takashi Kajiwara – président du JTU et vice-président de l’Internationale de l’Éducation pour la région Asie-Pacifique – a présenté certains des points les plus préoccupants parmi les données de l’enquête TALIS 2024 à propos de la profession enseignante et du système éducatif au Japon.

Selon les résultats de cette enquête, au Japon, les enseignant·e·s travaillent plus de 55 heures par semaine, ce qui est davantage que leurs collègues de tout autre pays de l’OCDE.

Chez ces enseignant·e·s, le stress est fortement lié aux responsabilités non pédagogiques. Les sources de stress les plus fréquemment évoquées comprennent l’excès de tâches administratives (pour 63 % des enseignant·e·s), la résolution des problèmes exprimés par les parents ou tuteur∙trice∙s (pour 56 % des enseignant·e·s, le troisième plus haut pourcentage sur ce point parmi les pays ayant participé à l’enquête TALIS), et la nécessité de s’adapter aux exigences changeantes des pouvoirs en place (43 %).

La satisfaction au travail est chez les enseignant·e·s du Japon relativement basse. Seuls 79 % d’entre eux·elles se disent globalement satisfait·e·s de leur métier, ce qui est inférieur à la moyenne de l’OCDE, à 89 %. Le taux de satisfaction concernant leurs conditions contractuelles (37 %) et leur salaire (29 %) est nettement inférieur aux résultats internationaux en la matière et ces deux indicateurs sont en déclin depuis 2018.

C’est dans ce contexte que 20 % des enseignant·e·s âgé·e·s de moins de 30 ans expriment leur intention d’abandonner la profession au cours des cinq années qui viennent.

Alors que les arrêts maladie liés à la santé mentale atteignent des niveaux sans précédent et accentuent la pression sur un personnel déjà épuisé, il est « impossible de décrire nos écoles comme présentant un caractère durable », a souligné M. Kajiwara.

Le JTU a dressé une liste de revendications impliquant une action immédiate : diminuer la charge de travail, augmenter les effectifs, abolir ou amender en profondeur la loi relative aux mesures spéciales sur les salaires.

L’impératif de soutenir « La force du public : ensemble on fait école ! »

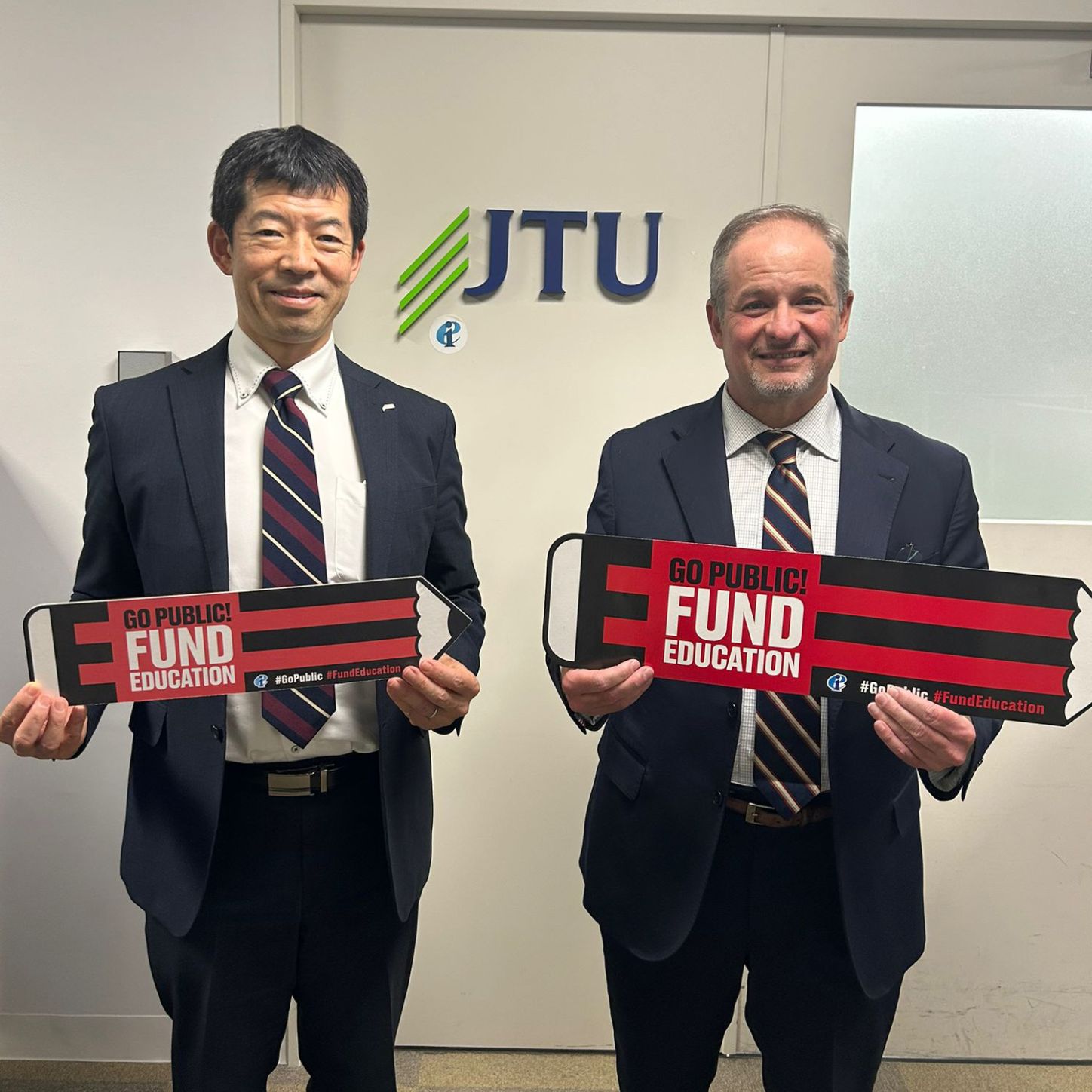

Participant à la campagne de l’IE « La force du public : ensemble on fait école ! », le JTU milite en faveur d’une augmentation du financement de l’enseignement public et pour des mesures urgentes, afin de mettre fin à la pénurie d’enseignant·e·s au Japon.

Les Recommandations des Nations Unies sur la profession enseignante établissent comme norme souhaitable pour la part à allouer à l’éducation un seuil minimal de 6 % du PIB et de 20 % des dépenses totales d’un État. Avec moins de 4 % de son PIB affectés à l’éducation, le Japon se situe très en deçà de cette norme internationale.

Durant les débats qui ont eu lieu au cours du symposium, le dialogue social a été défini comme une étape essentielle dans la résolution de la crise de l’éducation au Japon. Faisant remarquer que le bien-être des élèves dépend de celui de leurs enseignant·e·s, M. Edwards a encouragé le dialogue social à tous les niveaux et invité le Japon à participer au Sommet international sur la profession enseignante, événement annuel, organisé par l’IE et l’OCDE, qui réunit ministres de l’Éducation et syndicats d’enseignant·e·s des pays de l’OCDE et permet des discussions sur les problèmes qui se posent dans leur système éducatif respectif.

L’engagement du JTU auprès des enseignant·e·s et des élèves

Le Symposium international s’est conclu par des remarques du JTU insistant sur le fait que les éducateur·trice·s ont besoin de conditions de travail décentes et de bien-être pour être en mesure de fournir un enseignement de qualité. Afin d’atteindre cet objectif, le financement de l’éducation doit être accru de façon urgente.

Le JTU a réaffirmé son engagement à développer le mouvement des syndicats d’enseignant·e·s au Japon afin de renforcer la voix politique de la profession, et de continuer à promouvoir un enseignement de qualité dans tout le pays.

Le syndicat est également déterminé à intensifier la campagne « La force du public : ensemble on fait école ! » au Japon et à collaborer avec des collègues du monde entier pour élargir cette campagne à l’échelle internationale.